최미란(1969~)

충북 진천 출생

현대시선 신인문학상 시부문 당선

바람 머문 자리 신인문학상 시부문 등단

바람 머문 자리 사무국장

한국문인협회 수원지부 회원

시집: ‘마음 시선’, ‘그땐 몰랐다’

한 겹을 쌓으면

두 겹을 쌓을 수 있고

하나를 잃을 수 있으면

둘 또한 잃을 수 있으리

버리는 것은

누군가 선택에 의해 버려지는 것이지만

잃어간다는 것은

선택할 수 있는 것이 아니기에

자의든 타의든

바람 부는 대로

흔들리는 대로

자연스럽게 순응하는 거지

아프지만

그대로 인정하면서

이 또한 삶의 한 부분일 뿐이라고

위로하면서

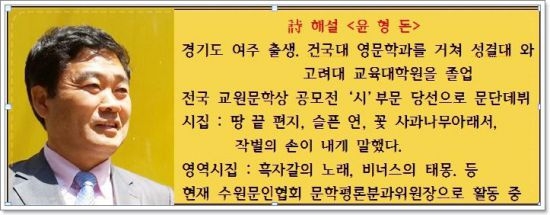

시 읽기/ 윤형돈

벚꽃 만개한 산책길이 시람들로 인산인해다 어슬렁거리며 한가로이 가볍게 거닐어야 할 산책로가 구름떼 관중으로 아뜩하다 허공에서 손짓하며 날 부르는 ‘벚꽃 엔딩’ 노래도 좋고 다정한 연인과 손잡고 걷는 길이 우리 좋은 젊은 날, 화양연화華陽年華의 진풍경이다. 인생에서 가장 아름다운 순간들이 도처에서 최미란 시인의 ‘산책’을 부른다. 하지만, 오늘은 왠지 꽃샘바람에 더친 상심傷心 때문일까 희뿌연 미세먼지가 앞을 가리고 적개敵愾의 눈초리가 등골을 잡아 다닌다.

이러 날은 시인이 아닌 스인, 즉 ‘스치는 사람’으로 그냥 지나치기로 한다. 살아가다 때로는 자주 균형을 잃기도 하지만, 그러다가 더 큰 균형을 얻게 된다는 말을 음미하면서 의식적인 호흡으로 火를 끌어안고 연민의 정으로 나아간다. 안과 밖이 있어 시끄러운 세상, 안을 열어 놓고 ‘소요의 고요’를 간다.

누가 그걸 모르나! 떼거리를 벗어나 한갓지게 홀로이 생각의 오솔길에 이르면 ‘한 겹 두 겹’ 그동안 쌓아 온 것이 일순간에 와르르 무너지는 절망을 경험하게 된다 ‘하나를 잃으면 둘을 잃고’ 붕괴 직전의 지리멸렬 상태를 목도한다.

소위 모호한 협회에서 붕괴되는 와해의 실상은 상상을 초월한다. 차라리 그 단체는 패거리 유형이 아니라 비정형의 무형조직이라야 했다 이제 그 모호함을 ‘멀리하고 버리는 것은 선택에 의해 버려지는 것이지만’, 과거를 ‘잃을 수 있다는 것’은 하루아침에 선택사항이 아니다. 마음 깊숙이 스며든 상처로 패인 골은 쉽게 아물 지도 않는다. 자존과 위의威儀 하나로 버틴 문학을 누군가 가차 없이 짓밟았다면, ‘의혈단의 이름으로 적의 밀정을 격살’하라는 분노가 인다.

‘자의든 타의든 바람 부는 대로 흔들리는 대로’ ‘자연스럽게 순응’하는 거였는데 그게 아니었다. ‘순응’은 수긍이고 순리이며 순종이고 수용이다. 혁혁한 업적을 바라고 인위적으로 역행하고 파행하고 거짓으로 거푸집을 지었다면 진실이 왜곡되고 하찮은 사실조차 은폐되기 십상이다. 무엇이든 ‘쌓고 또 쌓는 것은’ 오랜 기간이 걸리지만, 잃는 것은 단번에 이루어진다. 축적은 장구하지만 와해는 순간이다. 조직은 정관定款대로만 움직이는 게 아니지 않는가? 문학관을 짓는다 하면서 문학을 관棺에 집어넣고 못 박은 자들의 몽매함을 위하여 봄바람에 상여喪輿의 만장기輓狀旗가 광포하게 휘날린다.

아는 자는 다 안다. 길가에서 아이들이 피리 불어도 춤추지 않고 울어도 애통하지 않는 시절이 슬프다. 자고로, 문단의 리더(leader)는 시대를 읽는 눈이 깊은 리더(reader)여야 한다. 책을 안 읽고 ‘말모이’를 파헤친 자는 떠났고, 잃은 자들은 황망하니 실어증에 걸렸다.

혹여 ‘가짜 예수’가 강림하는 날, 지구는 또 한 번 헛소문과 허언의 소용돌이에 휘말릴지 모른다, ‘당장 아프지만 그대로’ 인정하지 않으면서 생겨난 지역 소행성小行星간의 충돌이다. ‘소확행小確幸’의 작은 행복에 찬 물을 끼얹은 자들, 신성한 노동 가치를 유린하고 착취당한 자들에게는 ‘삶의 한 부분’이 아니라 고매한 정신의 전부를 ‘위로’받아도 부족하다. “이 또한 삶의 한 부분일 뿐이라고 위로하면서.” ‘이 또한 지나갈 것’이라 자위하면서.